Par Maguet DELVA

Il suffit aujourd’hui d’un téléphone et d’une connexion pour devenir prophète, analyste, justicier ou amuseur public. Il suffit d’un ragot bien tourné, d’une colère feinte ou d’une vidéo malveillante pour être propulsé au rang de vedette virtuelle. Les bêtises les plus énormes deviennent virales, attirant des foules fascinées par le vide. Pendant ce temps, la réflexion, la rigueur intellectuelle, le civisme – ces vertus patientes et exigeantes – disparaissent dans le vacarme numérique.

Il suffit de passer quinze minutes sur les réseaux sociaux haïtiens pour mesurer la déliquescence morale et psychologique de certains compatriotes. Le philosophe Cornelius Castoriadis parlait de la “montée de l’insignifiance” : il aurait trouvé en Haïti un laboratoire vivant de sa théorie. Chaque individu, qu’il soit professeur, mécanicien ou simple badaud du virtuel, dispose du même temps de parole. C’est une démocratie apparente, mais une tragédie du sens : le prix Nobel et le charlatan, l’économiste et le plaisantin, y sont placés sur le même pied, chacun criant plus fort pour exister dans le vacarme collectif.

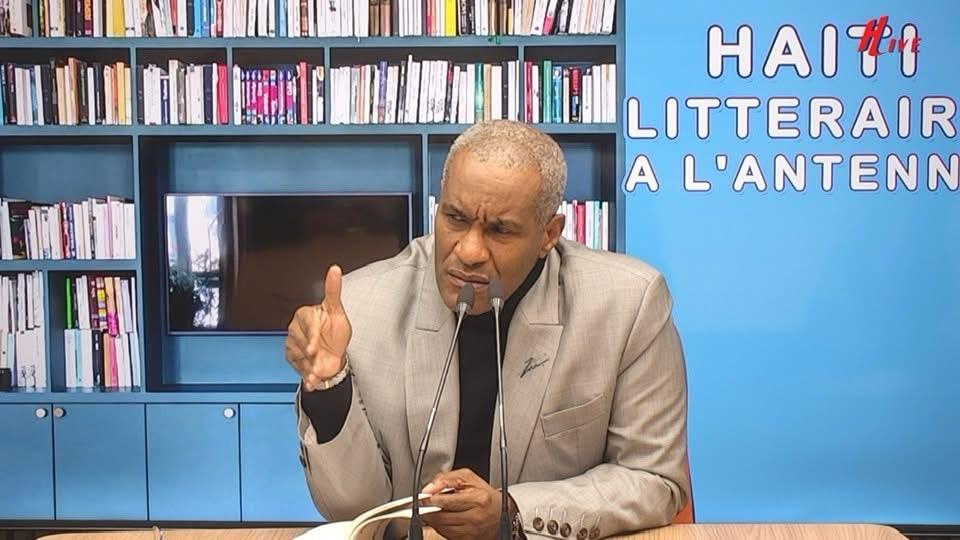

Les algorithmes déroulent sans pudeur la trilogie habituelle du néant : le sexe, les insultes et les diatribes personnelles. Dans ce torrent, quelques voix lucides subsistent – rares oasis dans un désert d’absurdité. Un soir, le professeur Etzer Emile expliquait, avec calme et précision, les mirages économiques haïtiens. Vingt personnes à peine suivaient son direct. Quelques instants plus tard, un “influenceur” vociférant sur des histoires d’amour et de jalousie rassemblait plus d’une centaine d’auditeurs. Voilà notre époque : la bêtise attire comme le sucre attire les mouches, tandis que la pensée, discrète et exigeante, parle dans le vide.

Et pourtant, beaucoup répètent sans fatigue que “la diaspora sauvera Haïti”. Cette phrase, devenue incantation, relève du mythe. Car la diaspora n’est pas un refuge de pureté : elle est un miroir de la nation, avec ses éclats et ses fêlures. Les mêmes vanités, les mêmes divisions, les mêmes illusions y prospèrent, parfois même amplifiées par la distance. Les plus grands corrompus de l’histoire récente d’Haïti ont souvent été issus de cette diaspora. Dans plus de cinquante cabinets ministériels étudiés depuis les années 1970, il est rare que moins de 80 % des ministres n’aient vécu à l’étranger. Croire que cette diaspora sauverait le pays, c’est confondre nostalgie et salut, illusion et action.

Les réseaux sociaux haïtiens sont le miroir brisé de cette condition : chacun y projette ses frustrations, sa colère, ses regrets, son besoin de reconnaissance. Ce qui pourrait être un outil d’union devient un champ de bataille. Les vidéos pullulent comme des détritus sur un trottoir de Port-au-Prince. On s’y bat pour des “likes” comme on se battait jadis pour un sac de riz. Les clowns remplacent les penseurs, les injures étouffent les idées, et la recherche du vrai devient une entreprise solitaire.

La semaine dernière encore, un épisode a illustré cette dérive. Un journal en ligne affirmait, sans vérification, qu’un membre du Conseil Présidentiel de Transition avait été refoulé par les autorités américaines. L’information, fausse, s’est propagée comme un feu de brousse. Pire encore, le journaliste, que je connais bien, ajoutait que l’intéressé était un voleur notoire. Or, quelques heures plus tard, une simple photo, transmise par un ami, montrait Smith Augustin, ancien ambassadeur, assis tranquillement dans une réunion officielle aux États-Unis.

Ce n’était pas une erreur, c’était un mensonge. Et ce mensonge en dit long sur ce que nous sommes devenus : un peuple qui confond la rumeur avec la vérité et le vacarme avec la lucidité. Le pire, c’est que le journaliste savait que son histoire était fausse. Il savait, et il a publié quand même. Parce que dans notre époque, le mensonge rapporte, et la vérité fatigue.

Le journalisme, autrefois sacerdoce, est devenu un sport de combat. On y dégaine la calomnie comme une arme et la vérité n’y survit jamais longtemps. Les réseaux sociaux ont donné naissance à une génération de pseudo-reporters qui confondent vulgarité et courage, et transforment chaque rumeur en spectacle. La vérité, patiente et lente, ne séduit plus : elle n’a pas de “vue”, pas de “buzz”.

Ce n’est pas un simple dérapage médiatique, c’est un effondrement moral. Il révèle une société où la vérité marche à pied pendant que le mensonge roule en voiture de luxe. Une société où l’opinion remplace le fait, où l’indignation instantanée écrase la raison. Et pourtant, derrière cette décadence, une question persiste : que sommes-nous en train de devenir, quand mentir est plus rentable que penser, et quand le mot journaliste se vide de toute exigence éthique ? Nous vivons dans un monde où chacun veut “faire le buzz”, mais peu cherchent à faire sens. L’insignifiance, devenue reine, règne sans partage. Et dans ce vacarme où le vrai et le faux se confondent, la dignité intellectuelle devient un acte de résistance.

La vérité n’a plus de micros, mais elle a encore une voix. Faible, tremblante parfois, mais tenace. Elle ne s’impose plus par le tonnerre des plateaux ou le vacarme des réseaux, mais par la constance de ceux qui refusent de mentir, même quand le mensonge rapporte. Elle n’a ni “followers” ni “likes”, mais elle a ce pouvoir silencieux de durer, quand tout le reste s’effondre dans la poussière numérique. Il viendra un temps, peut-être, où nous comprendrons que parler n’est pas un droit, c’est une responsabilité ; qu’écrire, ce n’est pas seulement produire du bruit, mais rendre compte du réel avec droiture et humilité. La parole, en Haïti comme ailleurs, ne nous sauvera que si elle redevient un lieu de vérité.

Car un peuple ne meurt pas seulement de faim ou de guerre. Il meurt aussi de mensonge, de vulgarité et d’oubli. Et lorsque la bêtise devient spectacle, lorsque la calomnie devient métier, il ne reste plus qu’une poignée d’êtres debout, ceux qui persistent à croire que penser est encore un acte de foi.

C’est à eux, à ces consciences têtues, que revient la tâche de remettre un peu d’honneur dans la parole et un peu de lumière dans la nuit des écrans. Non pas pour plaire, mais pour témoigner que tout n’était pas perdu, que tout n’était pas faux.

Parfois, face au spectacle affligeant offert sur les réseaux sociaux haïtiens, on en vient à se demander qui, de « lanmò san jou » ou de Andy Apaid, porte la plus lourde responsabilité morale dans notre naufrage collectif. Je n’ai pas la réponse, mais une chose est certaine : une partie de la diaspora semble prête à applaudir n’importe quel personnage, pourvu qu’il ne possède pas la moindre goutte d’honnêteté intellectuelle dans les veines.

Il suffit d’observer les débats en ligne pour constater ce phénomène troublant : plus un individu a trempé dans les zones grises de notre histoire politique, plus il attire une ferveur quasi religieuse. On dirait que la diaspora ne veut que des hommes dont les mains ont déjà frôlé le sang de nos compatriotes, comme si le crime, loin d’être une tâche, devenait un brevet de charisme.

Cet enthousiasme pour les figures troubles, ce culte de l’ombre, ce besoin presque pathologique de transformer les fossoyeurs de la nation en sauveurs autoproclamés — voilà ce qui dépasse l’entendement. Le syndrome Martelly reste omniprésent : cette fascination morbide pour les personnalités tapageuses, brutales, cyniques, celles qui dans n’importe quel pays réellement structuré seraient reléguées à la marge.

Et pendant ce temps, nos véritables intellectuels — des esprits solides comme Etzer Emile, Michel Soukar, et quelques autres encore — se débattent pour maintenir une lueur de raison dans cet océan de confusion. Ils tentent d’éclairer un peuple qui, trop souvent, préfère les feux d’artifice mensongers aux lumières austères de la vérité.

Il faut que ces voix de pensée continuent de nous rappeler qu’un pays ne se reconstruit pas sur les ruines morales que chérissent les foules. Il faut qu’elles nous tirent en arrière du précipice où l’irrationnel, la colère, le culte des charognards et l’aveuglement collectif nous poussent avec obstination.

Car si nous laissons cette dynamique se poursuivre, c’est toute une nation qui risque de se prosterner devant ses propres bourreaux.

Maguet DELVA

- Log in to post comments