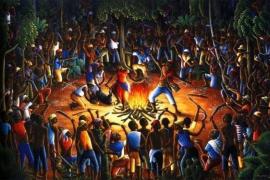

Le 14 août 1791, dans une clairière du Nord de Saint-Domingue, des esclaves en fuite scellaient, autour d’un rituel vaudou, le pacte qui allait lancer la plus grande révolution anti-esclavagiste du monde. Plus de deux siècles plus tard, le Bois-Caïman, site historique haitien, peine à devenir le levier économique et touristique qu’il pourrait être pour Haïti.

Depuis 2024, le 14 août est devenu jour férié en Haïti, une première dans l’histoire nationale.

« Conformément au décret présidentiel du 11 décembre 2024, la date du 14 août est officiellement reconnue comme jour férié en Haïti », écrit le bureau de communication de la présidence, rappelant qu’ « Elle commémore le Bois-Caïman et symbolise l’union pour la Liberté, un moment fondateur dans la lutte pour l’indépendance nationale ». Selon les autorités, cette journée offre l’opportunité de raviver la mémoire collective autour des valeurs de résistance, d’unité et d’émancipation qui ont forgé la nation haïtienne.

Ce décret marque sans aucun doute un pas important dans le symbolisme du Bois-Caïman. Mais il doit être accompagné, selon de nombreux acteurs, de mesures concrètes pour des retombées économiques.

Pour Emmanuel Stéphane Laurent, alias Professeur L’Homme, ce jour n’est pas qu’un souvenir, mais une source potentielle de revenus. « On pourrait organiser de grandes soirées culturelles vaudou, attirer les touristes, dynamiser l’économie locale. Les dirigeants ne voient pas encore cette opportunité. »

Situé près du Cap-Haïtien, Bois-Caïman reste un lieu mythique pour les Haïtiens, mais pratiquement absent des circuits touristiques pour le monde. Kendy St.Clair, ingénieur civil, regrette que « sans infrastructures, sans signalisation, sans stratégie touristique, le site demeure symbolique et seulement symbolique. »

L’idée n’est pas seulement de créer un lieu de mémoire, mais aussi un moteur économique. « On pourrait y développer un parc historique interactif, des marchés artisanaux, et impliquer la communauté dans sa gestion », plaide Claude Pierre Rooben, étudiant a la faculté de droits et sciences économiques de Port-au Prince.

Les chiffres sont parlants. Il affirme qu'au Sénégal, le tourisme est passé de 836 000 visiteurs en 2014 à 1,8 million en 2022, grâce notamment à la valorisation de son patrimoine historique. Bois-Caïman pourrait s’inscrire dans une démarche similaire, mais Haïti reste loin de tels volumes.

Pour le percussionniste renommé Raymond Noël, alias Welele Doubout, la culture vaudou est déjà un moteur économique, même si elle reste informelle. « Dans nos cérémonies, l’argent circule : rhum, vêtements, musique… Tout cela profite à l’économie. Mais avec une meilleure organisation, les retombées pourraient être beaucoup plus importantes. »

De son côté, Ougan Samba L critique le manque d’investissement public. « Au lieu d’aider la communauté vodouiste, les dirigeants dilapident les fonds. Bois-Caïman pourrait attirer des Africains de toute la diaspora, qui viendraient dépenser ici pour faire tourner l’économie. »

L’insécurité reste un frein majeur au développement du site. L’absence de plan culturel cohérent et de financement solide empêche la réalisation de projets ambitieux. Les quelques tentatives de réhabilitation se sont heurtées à l’instabilité politique et au manque de suivi. Pour Rooben, « il faut un plan d’investissement clair, une gouvernance locale forte et un partenariat public-privé. Les discours ne suffisent plus. »

Pour la politologue Maryse Baptiste, Bois-Caïman pourrait devenir un outil de diplomatie culturelle. « Haïti pourrait organiser chaque année un forum international sur l’héritage des luttes pour la liberté. Cela attirerait chercheurs, artistes et universitaires, et remplacerait notre histoire dans les débats mondiaux. »

Tous s’accordent : Bois-Caïman reste une ressource sous-exploitée. Son histoire, sa charge symbolique et son potentiel économique pourraient faire de ce lieu un pilier du développement touristique d’Haïti. Mais cela exigera plus qu’un geste symbolique : une véritable vision et la volonté politique de transformer un souvenir en force vivante.

Comme le résume Welele Doubout : « Tant que nos dirigeants ne verront pas l’histoire et la culture comme des richesses économiques, Bois-Caïman restera figé dans le passé alors qu’il pourrait illuminer notre avenir. »

Arnold Junior Pierre

- Log in to post comments